Items filtered by date: апреля 2025

Быть не должно неизвестных солдат…

…или Продолжается поиск имен и установление судеб защитников Могилева в июле 1941 года

65 лет назад в огне жестокой и беспощадной войны миллионы людей, превращаясь в пыль и тлен, бесследно исчезали с лица земли. Уходили из жизни и кадровые военные, и ополченцы, не оставляя после себя ни имени, ни надмогильного холмика.

После того, как боевые возможности войск в окруженном врагом городе были исчерпаны, их остатки пошли на прорыв. Не многим из них удалось выйти из окружения, большинство погибло или попало в плен.

Сегодня любой исследователь, решивший заняться изучением истории обороны Могилева, столкнется со многими проблемами и, в первую очередь, с очень ограниченной документальной базой. Положение усугубляется еще и тем, что ушли из жизни ветераны — участники обороны.

Наиболее важная и сложная, на мой взгляд, проблема — установление судеб защитников Могилева и численного состава войск Красной Армии, участвовавших в обороне.

Можно долго говорить и рассуждать о том, стоило ли защитникам оставаться в городе после 16 июля, когда немецкие части уже замкнули кольцо в Чаусах и захватили правобережную часть Смоленска? Тем более, что еще

В армии приказ беспрекословно выполняется, без сомнений и обсуждений. Сложилось так, что в результате многодневных боев в полностью окруженном врагом Могилеве погибло более 15 000 воинов Красной Армии, не считая народных ополченцев. Наиболее достоверной цифрой общего количества участников обороны Могилева, по самым скромным подсчетам, вероятно, следует считать 25 000 человек.

Как могло случиться, что за все послевоенные годы из 25 тысяч участников обороны Могилева известны имена только около 2 000 человек, а в официальных воинских захоронениях находится не более 1 000 солдат

Однако значительная часть оперативных штабных документов все же была захвачена противником вместе со штабами наших частей. Так, во время боев

Позже, видимо в конце войны, эти документы (оперативные сводки, боевые донесения, именные списки учета личного состава и др. (всего около 100 экз. за период с 22.06. по 20.07. 41 г.) вновь попали к нашим и были переданы в ЦАМО РФ (г. Подольск Московской обл.). На наиболее интересные из них нанесены рукописные аннотации немецких штабистов с кратким содержанием документа, на некоторых — название города (архива), где они хранились. Так случилось и с «Именным списком личного состава

Несмотря на то, что оборона Могилёва закончилась трагически, мужество и жертвенность солдат

Тысячи защитников Могилёва были ранены, многие из них попали в плен и долгое время находились в лагерях военнопленных, в том числе Лупоповском концлагере, где в полной мере испытали муки фашистской неволи.

Среди них командир

Вплоть до 1956 года пронесли они на себе огульное политическое недоверие уже в советском государстве. Все они были исключены из партии, лишены воинских званий, наград и пенсий. Значительная масть бывших пленных была осуждена как изменники Родины и отбывала срок в исправительно-трудовых лагерях. Ограничения относились и к членам их семей. Бывших военнопленных не коснулись амнистии 1945 и 1955 годов, и только секретным Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 июня 1956 г. были устранены последствия «Грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей», а Министерству культуры СССР рекомендовалось публиковать «в партийной, советской и военной печати статьи, рассказы и очерки о подвигах советских воинов в фашистском плену».

Более 27 млн. жизней унесла минувшая война. Святой долг каждого — помнить тех, кто вечным сном спит в нашей земле. Однако и спустя 65 лет тысячи солдатских вдов и детей так и не знают ничего о судьбе самого дорогого для них человека, оставшегося под Могилевом. Как сражался он в последнем бою? Как и где встретил свой смертный час?

До сих пор теплится в сердцах их родных и близких надежда — а может?.. а вдруг?..

Над восстановлением судьбы, доброго имени и чести солдата 1941 года мы и работаем последние годы. Вот выдержки из писем из Украины от родных тех, кто погиб в июле 1941 года под Могилевом, останки которых были обнаружены поисковым отрядом «Виккру» (фамилии установлены по сохранившимся медальонам):

«…пишет Вам сын Голуба Грицко Павловича Голуб Евгений Григорьевич. В жизни моей, наверное, не было более радостного дня, когда я прочитал Ваше письмо. Я и плакал, и смеялся от радости. Ваше письмо попало ко мне через месяц, как Вы его послали. Мы посылали запросы на отца по всему СССР, даже в Белоруссию, где ответили — нет. Пришло извещение, что мой отец без вести пропавший. Мне было всего 5 лет, как он ушел, сначала на переподготовку и сразу на войну. Мама умерла, когда мне было 2 года, меня воспитывай мой дедушка Павел до самой армии. Я очень благодарен… за то, что вы нашли хоть останки моего отца, низкий поклон Вам. Я приеду на перезахоронение, поклонюсь отцу и скажу, как мне было тяжело без него…»

«Ваше письмо… после месяца поисков родственников погибшего в июле 1941 года красноармейца Слабодянюка Ивана Максимовича нашло меня, его родного брата, в г. Киеве, т.к. в его родном селе близких родственников не осталось. Как вы и предполагали, брат действительно числился и сейчас числится в райвоенкомате пропавшим без вести. Но ни отец, ни мать, ни два младших брата, которых уже нет в живых, этого не узнают. Остались в живых я, его брат Семен, и сестра Мария, которая проживает в другом районе Винницкой области. Ваше приглашение принять участие в перезахоронении я принимайте глубокой благодарностью…»

Несомненно, что и в будущем поисковая работа по установлению имен и судеб защитников Могилева останется актуальной и востребованной, а чтобы она была результативной, необходимо соответствующее государственное финансирование для работы, как минимум, в российских архивах.

председатель Могилевского городского общества охраны памятников,

руководитель поискового отряда «Виккру»

«Вестник Могилева», № 39/1521

8 мая 2007 года

Архиерейский дворец

В

В

Здание хорошо сохранилось до нашего времени и является интересным памятником жилищной архитектуры. Оно расположено так, что вместе с бывшей Спасо-Преображенской церковью составляло единую панораму, которая раскрывалась как со стороны Днепра, так и со стороны ул. Ленинской (Ветряной), откуда открывался главный подход к дворцу. Перпендикулярно дворцу, создавая вытянутый дворик, размещались монастырские кельи, которые образовывали архиерейский двор (не сохранились).

В плане дворца центральное место занимают вестибюль с парадной трехмаршевой лестницей и ориентированный в сторону Днепра зал для приемов. Оставшиеся комнаты первого этажа отводились под службы. На втором этаже находились спальня, кабинет и библиотека. Третий, аттиковый этаж, был предназначен для хозяйственных нужд.

В монументальном строгом объеме дворца и его декоративной отделке совмещаются черты барокко и раннего классицизма. Пластическое решение фасадов с криволинейным переходом к боковым ризалитам, сложные по рисунку наличники окон, высокая ломаная кровля — элементы архитектуры барокко. Ризалиты и боковые фасады имеют более строгое решение: обрамление окон здесь упрощено, а стены по всей высоте покрыты глубоким рустом. Разнообразие приемов декора фасадов дворца не лишило его архитектуру целостности. В советское время использовался как жилой дом, сейчас передан Могилевско-Мстиславской епархии. Внутренняя планировка изменена.

На здании установлена мемориальная доска с текстом: «В этом доме жил и работал в

«Георгий есть один из самых знаменитых деятелей прошлого столетия. Жизнь его принадлежит истории», — отмечал А.С. Пушкин в заметках к изданию в 1835 году собрания произведений белорусского архиепископа Г. Конисского. Сорок лет его жизни и деятельности связано с Могилевом.

После окончания полковой школы в

После окончания академии он попадает в число избранных выпускников, которые ежегодно пополняли преподавательский состав учебного заведения. В 1744 году Конисский постригается в монахи Братского монастыря в Киеве и принимает духовное имя Георгий. С ним он и вошел в отечественную историю.

Около двух лет молодой иеромонах старательно готовится к преподавательской деятельности и в 1745 году становится профессором кафедры красноречия академии, в которой читает разработанный им же оригинальный курс поэтики. С 1751 года он — ректор академии, где зарекомендовал себя сторонником прогрессивной науки, отличным оратором и рьяным, непримиримым борцом против Ватикана и Брестской унии 1596 года. Конисский ценил естествоведческие науки и в некоторых вопросах отходил от теологии. Он высоко ставил учения Коперника, Галилея, Декарта, уважал разум человека. Именно с этим связано то, что в Могилеве с колокольни Спасской церкви им проводились астрономические наблюдения. Конисский утверждал, что белорусы должны иметь право говорить и писать на родном языке, сохранять свои национальные обычаи.

Наиболее ярко его прогрессивные качества проявились в период нахождения в Беларуси, где он приобрел славу широко известного общественно-политического деятеля. 23 мая 1755 года король Август III, несмотря на сопротивление папы и полоцкого митрополита Грабницкого, пожаловал Конисскому привилей на «епископию Белорусскую, Мстиславскую, Оршанскую и Могилевскую со всеми правами епископской власти и юрисдикции и с правом на владения разными местностями и угодьями».

20 августа 1755 года Киевским митрополитом Тимофеем Щербацким он посвящается в епископский сан, а через два месяца приезжает в Могилев. В тот период это была единственная православная епархия на территории Беларуси и всей Речи Посполитой. Руководитель православной церкви Георгий Конисский оказывается в центре политической борьбы и разворачивает активную гражданскую деятельность. Несмотря на преследования и угрозы иезуитов, он выступает с проповедями, разоблачающими политические мотивы униатского духовенства в Беларуси. Основную цель своей деятельности он видел в усилении и защите православной веры, для чего использовал любые средства, что, естественно, вызывало злобу иезуитов, неоднократно совершавших покушения на его жизнь. А.С. Пушкин дал следующую оценку деятельности Конисского-проповедника: «Проповеди Георгия просты и даже несколько грубоваты, как поучения древних мудрецов, но прямота их захватывает. Политические речи его имеют великое достоинство».

Первым большим делом, совершенным им в Могилеве, было открытие в 1757 году духовной семинарии по образцу Киевской, а позже — создание при архиерейском доме типографии. В ней среди прочих книг была отпечатана рукопись известного писателя и просветителя Феофана Прокоповича «О поэтическом искусстве». Много сил отдал Георгий строительству в

С 1781 года во многих городах Белорусской епархии, в том числе Быхове, Мстиславле, Кричеве, Конисский открывает при церквях школы для обучения детей русской письменности, правописанию и катехизису. Для обеспечения школ литературой он печатает ряд научных трудов, издает художественные произведения, учебные пособия и последовательно проводит в жизнь свои идеи. Именным указом Екатерины II 23 сентября 1783 года Г. Конисский возводится в сан архиепископа Белорусского и члена Святого Синода.

Умер Св. Георгий Конисский — архиепископ Могилевский и Белорусский — 13 февраля 1795 года и покоился в Спасо-Преображенской церкви, которую

О своем жизненном пути он лаконично поведал в эпитафии, которую в 1793 году распорядился выгравировать на медной доске и установить после своей смерти на надгробии:

Колыбель — Нежин, Киев — мой учитель;

Я в тридцать восемь лет сделался Святитель.

Семнадцать лет боролся я с волками,

А двадцать два, как Пастырь, отдохнул с овцами,

За претерпенные труды и непогоду

Архиепископом и Членом стал Синоду.

Георгий именем, я из Конисских дому,

Коню бывал подобен почтовому.

Тут трупа моего зарыты кости

В год семисотый пятый девяностый

Крест, находящийся на валу напротив дома архиепископа, открыт 6 августа 1993 года в ознаменование канонизации первого Могилевского святого. На нем слова «Во что верую — то и исповедую». Каждый год 6 августа, в день причисления святителя Георгия Могилевского к лику святых и в ознаменование его колоссальной созидательной просветительской деятельности, от Святого Никольского женского монастыря сюда направляется торжественный крестный ход.

Могилевчане могут гордиться нахождением среди группы просветителей на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде барельефа Святого Георгия Конисского. На многофигурном монументе, возведенном в 1862 году в Новгородском Кремле, представлены 106 исторических личностей, которые наиболее прославились за тысячу лет существования Российского государства. Архиепископ Георгий находится рядом с просветителями славян, равноапостольными Кириллом и Мефодием, Нестором-летописцем и Феофаном Прокоповичем.

В

Каменный двухэтажный жилой дом на архиерейском дворе (ул. Ленинская, 13), возведенный в середине XIX века, сохранился до настоящего времени. Главным фасадом он выходит на улицу Ленинскую. Раньше на первом этаже в нем находились магазины, а на втором — спальня и гостиный зал. Сейчас на

Сохранились два двухэтажных каменных дома, построенные в

Дома были приспособлены для нужд семинарии и как жилище для учителей и воспитанников. В доме № 15 размещался семинарский архив. Выпускниками духовной семинарии были известные уроженцы Могилевщины: археолог К.М. Поликарпович, главный священник армии и флота России (с 1832 года) В.И. Кутневич, археограф, историк и священнослужитель И.И. Григорович, фольклорист и этнограф И.И. Носович.

Николай Борисенко. — Могилев: Могилев обл. укрупн. тип., 2007. — 832с.: ил.

Стр:

Святитель Георгий — созидатель града Могилева. Статья С.Э. Сомон.

Городская ратуша

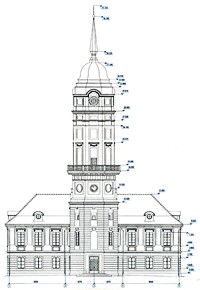

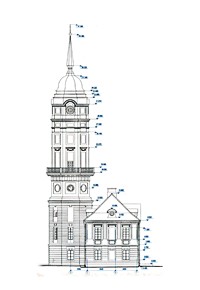

В 1698 году возвели новое здание ратуши с восьмигранной башней. Ее высота вместе со шпилем составляла 46 м. Постройка имела простые и строгие формы. Стройную

За внутренним интерьером внимательно следили и своевременно ремонтировали. Внутри и снаружи здание оштукатурили, печи выложили изразцами, парадное крыльцо украсили перила, на башне установили часы. Как следует из документов конца XVII века, на

По мнению специалистов, Могилевская ратуша была лучшим произведением гражданской архитектуры Беларуси XVII века.

Во время Северной войны в 1708 году ратуша сгорела, но вскоре вновь была восстановлена. После

В 1773 году ратушу реконструировали (изменили внутреннюю планировку, перестроили башню), крышу покрыли листовой жестью. В здании появились детали, характерные для архитектуры XVIII века (широкая лестница, обрамления окон и другие декоративные формы). Архитектура основного корпуса определялась строгостью, простотой и была близка к архитектуре жилых домов. Восьмигранная башня выделялась пластичностью и большей насыщенностью декоративной отделки.

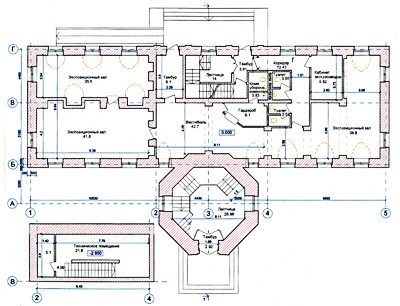

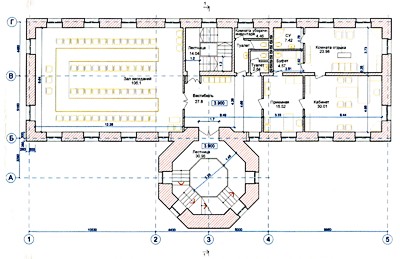

По новому проекту в нижнем этаже ратуши размещались комнаты для пристава, архив магистрата, кладовые, мелкорозничная лавка и комнаты, сдававшиеся внаем (совр. — гостиница). На втором этаже находились городская Дума и магистрат. Ратуша с высокой башней являлась главной архитектурной доминантой и

После освобождения Могилева в 1944 году Комиссия по установлению ущерба, нанесенного немецко-фашистскими оккупантами зданиям-памятникам, отметила, что все они подлежали реставрации. Во время войны ратуша оказалась сильно поврежденной, но, несмотря на это, в 1952 году было принято решение о ее восстановлении. Решением горисполкома от 11 сентября 1953 года она объявлялась памятником архитектуры и назначался окончательный срок реставрации здания. Успели укрепить фундамент, отремонтировать кровлю и установить вокруг башни строительные леса. Неожиданно для горожан, на рассвете одного из июльских дней 1957 года ратушу взорвали, а ее башню свалили с помощью тросов и двух тракторов.

Вместе с тем, надежда на восстановление городской святыни всегда жила в сердцах могилевчан. 23 мая 1992 года произошла символическая закладка

Вместе с тем, надежда на восстановление городской святыни всегда жила в сердцах могилевчан. 23 мая 1992 года произошла символическая закладка

Ратуша была возведена менее чем за год. Решение о восстановлении ратуши было принято в августе 2007 года. 23 ноября в фундамент строящегося объекта Президент Беларуси Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием потомкам. А 18 июля 2008 года он уже принял участие в торжественном открытии городской ратуши.

Вновь воссозданное здание Ратуши располагается на своем историческом месте, в промежутке между ул. Ленинской и ул. Архиерейский Вал.

Генеральным проектировщиком проекта «Воссоздание памятника архитектуры ХVІІ века «Могилевская городская Ратуша» выступило ООО «Центр по регенерации историко-культурных ландшафтов и территорий» (директор А.Н. Кропотов).

Проект авторского коллектива (научный руководитель — А.Н. Кропотов, главный архитектор проекта — А.Я. Кондратов, главный инженер проекта — А.А. Кондраль, архитектор — Г.Л. Пономарева, конструктор — В.В. Сазонова) основан на архивных документах и согласован с Министерством культуры Республики Беларусь.

Генподрядной строительной организацией является ОАО «Промжилстрой», в строительстве принимали участие также 10 субподрядных организаций, которыми выполнялись специализированные работы, в том числе: отделка гранитом — ООО «Фирма «Архика», лепные работы — ЧУП «Интерстроймодерн», отделка фасадов — УП «Корстрой», огнезащита деревянных конструкций — УПТП «Брандсервис».

Источник финансирования — средства городского и областного бюджетов. Стоимость строительства — 5,8 млрд. руб.

Здание запроектировано в современных строительных материалах и конструкциях с максимальным приближением к эпохе Магдебургского права

Основной объем здания запроектирован двухэтажным с третьим мансардным этажом. К нему примыкает многоярусная башня высотой 47 м. На

Стены Ратуши выполнены с использованием материалов для облегченной кладки с внутренним слоем из блоков ячеистого бетона с облицовкой керамическим полнотелым кирпичом. Внутренние перегородки — кирпичные и из ячеистых блоков. Перекрытия, внутренняя лестница — сборные железобетонные. Крыша — деревянная, стропильная. Кровля из глиняной черепицы производства Германия «бобровый хвост». Купол на башне сделан из листовой меди. Лепные детали фасада выполнены методом отливки из бетона.

Внутренняя отделка помещений максимально приближена к

Уникальны и башенные часы, украшающие ратушу. Автор и конструктор инженер Геннадий Головчик трудился над ними около полугода. Кстати, это не первые часы, которые разработаны, собраны и запущены в ход мастером. Под руководством и при непосредственном участии конструктора создано несколько башенных механических часов для городов России и Украины. До сих пор исправно работают электромеханические часы, изготовленные в 1991 году и установленные на доме напротив Могилевского областного драматического театра.

Уникальны и башенные часы, украшающие ратушу. Автор и конструктор инженер Геннадий Головчик трудился над ними около полугода. Кстати, это не первые часы, которые разработаны, собраны и запущены в ход мастером. Под руководством и при непосредственном участии конструктора создано несколько башенных механических часов для городов России и Украины. До сих пор исправно работают электромеханические часы, изготовленные в 1991 году и установленные на доме напротив Могилевского областного драматического театра.

Сложный часовой механизм умещается на небольшой площадке почти под куполом ратуши. Конструкция с двумя черными циферблатами, один из которых развернут в сторону Советской площади, а второй — улицы Болдина, расположена на высоте около 33 метров. Диаметр циферблатов составляет 1, 5 м., длина стрелок, которые поднимали с помощью вышки МЧС, — порядка 90 см., позолоченные римские цифры вылиты из нержавеющего металла.

Ход часов обеспечивает механизм с тремя гирями весом до 100 кг. каждая. Предусмотрен также привод для колокольного боя, который должен стать настоящим «голосом Советской площади». 2 колокола, подаренные Могилевской православной епархией, каждый час будут отмечать двумя ударами. Специалисты говорят: если перевести их на язык музыки, это будет «соль» и «ля» второй октавы. Чтобы колокольный звук разносился далеко по окрестностям, в круглое окошко ратуши вставлены деревянные жалюзи.

Над изготовлением частей и деталей (их тысячи) ратушных «курантов» трудилось несколько могилевских предприятий: «Красный металлист», «Строммашина», «Лифтмаш», «Трансмаш», «Техноприбор», «Ленточка», завод технологических металлоконструкций, помогали «Горводоканал» и организация БРСМ. Имена и фамилии тех, кто «приложил руку» к кропотливому созданию часов, увековечены на лазерном диске, прикрепленном к механизму.

Над изготовлением частей и деталей (их тысячи) ратушных «курантов» трудилось несколько могилевских предприятий: «Красный металлист», «Строммашина», «Лифтмаш», «Трансмаш», «Техноприбор», «Ленточка», завод технологических металлоконструкций, помогали «Горводоканал» и организация БРСМ. Имена и фамилии тех, кто «приложил руку» к кропотливому созданию часов, увековечены на лазерном диске, прикрепленном к механизму.

Среди многочисленных часовых дисков особый интерес представляет «календарь». Стрелка-указатель на механизме должна делать полный оборот за 500 лет. И по ходу своего неспешного движения указывать на круглые даты самых значимых в многовековой истории Могилева событий, выгравированных на диске. Допустим, в 2508 году поднимется по крутой лестнице очередной часовщик проверить механизм — и увидит, что стрелка остановилась напротив надписи: «

По материалам:

Борисенко Н.С. Могилевщина — мой любимый Приднепровский край (сборник экскурсий). Части

I—II ./

Николай Борисенко. — Могилев: Могилев обл. укрупн. тип., 2007. — 832с.: ил.

Стр:574—577 - Информация отдела идеологической работы Могилевского горисполкома.

- Ратушные «куранты», А.А. Галушко, начальник отдела идеологической работы Могилевского горисполкома.

- Магiлёўская ратуша. Гiстарычны лёс i адраджэнне / Аляксандр Агееў, Алег Трусаў. — Магiлёў: Магiл. Абл. Узбуйн. друк., 2008. — 144 с.: iл.

Городской банк

Здание

Городской банк (начала XX века) |

Национальный банк РБ |

Николай Борисенко. — Могилев: Могилев обл. укрупн. тип., 2007. — 832с.: ил.

Стр: 628

Городской театр

Одной из самых значительных построек того времени является здание городского театра, с которого началось формирование Театральной площади. Мысль о театре в Могилеве зародилась примерно лет за 20 до начала его строительства. В 1847 году губернатор М.М. Гамалея неоднократно настаивал в вышестоящих инстанциях на необходимости постройки в городе театра. Однако

Проект здания театра разработал епархиальный архитектор П.Р. Камбуров, а строительство осуществлял губернский инженер В.С. Мильяновский. Театр начали строить в 1886 году, когда по всей губернии были собраны необходимые средства. В 1888 году строительство окончили, а через год был открыт первый театральный сезон постоянной драматической труппы Дергача.

Место для театра было выбрано в центре города на пересечении Днепровского проспекта (ул. Первомайская) и ул. Дворянской (ул. Комсомольская). Некогда здесь проходил ров с оборонительным валом, который был срыт в 1809 году. На его месте разместилась площадь, а вдоль улицы Дворянской был высажен Муравьевский сквер (название от имени тогдашнего губернатора М.Н. Муравьева). Расположение театра на площади украсило центр города. Но в техническом отношении, место оказалось не совсем удачным: там, где раньше проходил ров, требовалось заложить фундаменты глубиной до 15 аршин (примерно 10,6 м). Это повлекло перерасход средств, выделенных на строительство, поэтому техническое оснащение (железный занавес, система пожарных лестниц, водопроводных труб) не было осуществлено полностью.

В результате было построено прямоугольное здание с закругленной торцевой стеной. На главном фасаде выступают два башнеобразных объема, а между ними — тамбур с балконом у входа, к которому ведет лестница. Здание не оштукатурено, декоративные детали (до реставрации в

Внутренняя художественная отделка, живописные и лепные работы выполнил местный художник Чернышев. Вокруг зала размещались вестибюль, фойе, кулуары, служебные и административные помещения. Могилевский театр стал первым в Беларуси учреждением культуры, для которого было построено отдельное специальное театральное здание.

Со временем театр частично реконструировали. В 1912 году, вместо бывшей веранды в тыловой части здания, на которой в выходные дни для публики играл оркестр, были пристроены три бетонные стены. Площадь внутри расширилась за счет находившихся там небольших магазинов. Но все же,

С 1915 года театр регулярно посещал Николай II. Театр в то время был единственным крупным культурно-развлекательным центром в городе и, естественно, что вместе с императором его постоянно посещали офицеры Ставки, иностранных миссий и их гости. Здесь они смотрели спектакли, оперетты и первые ленты кинематографа. После февральской революции 1917 года в театре на спектаклях и собраниях бывали генерал А. Брусилов, адмирал А. Колчак, верховный Главнокомандующий А. Керенский, председатель ВЧК Ф. Дзержинский. Балконную ложу, которую занимал Николай II, долгие годы после революции могилевчане называли царской.

Один из первых белорусских профессиональных композиторов Николай Чуркин, переехавший из Мстиславля в Могилев, поставил в 1924 году в театре первую белорусскую советскую оперу-ораторию «Освобожденный труд». Здесь бывали на спектаклях Янка Купала и Якуб Колас.

С 1944 по 1953 год в Могилеве не было своей театральной труппы. В разное время здесь работали и гастролировали Гомельский и Брестский областные театры. С 1953 году в Могилеве начала работу своя постоянная труппа, и театр продолжает действовать по сегодняшний день. Его творческой основой стали актеры из расформированного Пинского театра. Уже в наше время здесь работали и работают заслуженные артисты республики Ю. Гальперина, В. Кабатникова, А. Рудаков, 3. Молчанова, Н. Федяева, В. Гусев, Р. Белоцерковский, 3. Бурцева и другие.

В.Р. Кабатникова |

В.Ф. Комиссаржевская |

В.В. Кумельский |

Д.А. Орлов |

Николай Борисенко. — Могилев: Могилев обл. укрупн. тип., 2007. — 832с.: ил.

Стр:

Дворец архибискупа

Здание на улице Ленинской, дом № 25, где сейчас размещается детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, первоначально оно было построено для могилевского архибискупа Станислава Богуша-Сестренцевича. В декабре 1773 года по ходатайству католического населения присоединенных к России областей было образовано Белорусское католическое бискупство с центром в Могилеве, которое он по указу Екатерины II и возглавил.

С.И. Богуш-Сестренцевич — церковный деятель, ученый, литератор, родился в 1731 году в д. Занки Свислочского района (дядя В. Дунина-Марцинкевича). Учился в университетах Западной Европы. Служил в прусской армии, а затем в литовской гвардии. Получив ранение, в чине капитана подал в отставку и нанялся домашним учителем к князьям Радзивиллам. Молодой учитель полюбил одну из радзивилловских красавиц и решил связать с ней свою дальнейшую жизнь. Но на пути встала религия. Она была католичкой, он — лютеранином. Станислав принял веру будущей жены, однако брак не состоялся. Обманутый невестой, он навсегда связал свою жизнь с религиозной деятельностью.

С.И. Богуш-Сестренцевич — церковный деятель, ученый, литератор, родился в 1731 году в д. Занки Свислочского района (дядя В. Дунина-Марцинкевича). Учился в университетах Западной Европы. Служил в прусской армии, а затем в литовской гвардии. Получив ранение, в чине капитана подал в отставку и нанялся домашним учителем к князьям Радзивиллам. Молодой учитель полюбил одну из радзивилловских красавиц и решил связать с ней свою дальнейшую жизнь. Но на пути встала религия. Она была католичкой, он — лютеранином. Станислав принял веру будущей жены, однако брак не состоялся. Обманутый невестой, он навсегда связал свою жизнь с религиозной деятельностью.

В 1763 году Богуш-Сестренцевич окончил Варшавскую главную школу пиаров. С 1773 года — бискуп, с 1782 — Могилевский архибискуп. В Могилеве им основана типография и католическая духовная семинария. В деле руководства католическими церковными заведениями проводил политику Екатерины II, Павла I и Александра I. На Могилевщине архибискупу принадлежали поместья Малятичи, Буйничи, Печерск, в Чериковском уезде — деревни Лопатичи, Мышковичи, Безводицы, в Могилеве — мебельная фабрика.

В 1798 году С. Богуш-Сестренцевич возводится в ранг митрополита всех римско-католических церквей Российской империи и, по распоряжению императора Павла I, переносит свою резиденцию в Петербург. Перед отъездом он отпустил на свободу всех своих крепостных с промышленных предприятий, каждому хозяину подарил лошадь, семенной материал и оказал небольшую денежную помощь для приобретения леса на строительство. Митрополит был сторонником Павла I и настойчиво вел борьбу против доминирующего влияния иезуитского ордена. Однако когда иезуиты взяли верх при дворе, он был сослан и нашел себе приют в Буйничском Свято-Духовом монастыре. При Александре I митрополит был восстановлен в прежних правах.

Вначале резиденция С. Богуша-Сестренцевича в Могилеве размещалась в приходском (фарном) костеле. 27 мая 1780 года императрица Екатерина II во время нахождения в Могилеве присутствовала на торжественном богослужении в кармелитском костеле Успения Богородицы, которое вел бискуп Богуш-Сестренцевич. Вскоре после этого кармелиты были выселены в другие монастыри, а костел с 1783 года отдали под резиденцию архибискупа. С той поры и по сей день он продолжает называться Станиславовским.

Широко известной в крае была типография при католической консистории, основанная по ходатайству С. Богуша-Сестренцевича. Изначально она размещалась в

Указом Екатерины II от 1780 года она обязывалась исполнять функции Могилевской губернской типографии, которая была основана только в 1833 году. Известно более 60 названий изданий, напечатанных здесь. Среди них: учебное — «Краткая французская грамматика»; справочная литература — «Белорусские календари», «Каталоги…»; официальные издания — «Трактат вечного мира и дружбы», «Учреждения для управления губернией»; ученые труды и художественные произведения — «О Западной Руси», «О происхождении сарматов и славян», «Гиция в Тавриде» С. Богуша-Сестренцевича, «Три книги о поэтическом искусстве» Ф. Прокоповича и другие. Часть исследователей считает, что в типографии впервые был использован русский гражданский шрифт, благодаря чему на Беларуси началось гражданское книгопечатание.

В конце XVIII века на ул. Ветряной, на одной оси со Станиславовским костелом, был построен дворец архибискупа, куда и переехал С. Богуш-Сестренцевич. После пожара 1857 года здание дворца с землей за 18 960 рублей приобрел могилевский еврей, почетный гражданин города купец Шмерка Цукерман. Он основал здесь синагогу, получившую после незначительной перестройки его имя. В «Опыте описания Могилевской губернии» об этом здании говорится: «За Муравьевским садом на правой стороне Большой Садовой встречаются: каменная еврейская синагога, отстроенная Цукерманом на месте великолепного дворца, принадлежавшего митрополиту римско-католической церкви Сестренцевичу». Классическая архитектура одного из центральных фасадов синагоги изменилась и приобрела спаренные арочные окна. В 1878 году в память Ш. Цукермана в синагоге была заложена мемориальная плита.

Сегодня это двухэтажное здание с двумя небольшими боковыми крыльями, которое торцевым фасадом выходит на ул. Ленинскую. Главный фасад дворца был ориентирован в сторону Днепра, но теперь он закрыт для осмотра

На первом этаже находились служебные и хозяйственные помещения, на втором — жилые покои архибискупа. В западном крыле размещалась дворцовая часовня, которая по высоте занимала оба этажа. Внутренняя анфиладная планировка изменена. В центральном вестибюле сохранилась трехмаршевая лестница. Дворец — памятник архитектуры классицизма.

Николай Борисенко. — Могилев: Могилев обл. укрупн. тип., 2007. — 832с.: ил.

Стр:

Здание бывшего Александровского реального училища

Здание представляет собой

Здесь была окраина Старого города и второй пояс городских укреплений — глубокий ров и вал, которые снесли в

Николай Борисенко. — Могилев: Могилев обл. укрупн. тип., 2007. — 832с.: ил.

Стр:

Здание бывшего дворянского собрания

Сначала существовали два отдельных каменных здания —

15 июня 1919 года в здании клуба на торжественном объединенном заседании членов уездного и городского советов депутатов, представителей от профсоюзов и красноармейских частей выступил Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М.И. Калинин с призывом к рабочим сплотить силы для разгрома врага. Навестил он Могилев на агитационном поезде «Октябрьская революция».

Николай Борисенко. — Могилев: Могилев обл. укрупн. тип., 2007. — 832с.: ил.

Стр:

Здание бывшего ремесленного училища

Здание бывшего ремесленного училища находится на пересечении улиц Воровского и Плеханова, 11/23. Построено оно в 1903 году из красного кирпича. Двухэтажная, прямоугольная в плане постройка на высоком цоколе. Фасады выделены центральным и боковым ризалитами, завершенными ступенчатыми аттиками и карнизом с сухариками. Вход со двора. Первый этаж декорирован рустом. Окна первого этажа прямоугольные с наличниками, второго — полуциркульные с арочными обрамлениями. В простенках — декоративные вставки из кирпича. Памятник архитектуры эклектики.

В свое время, первым и наиболее крупным еврейским профессиональным учебным заведением в городе было как раз это Могилевское еврейское ремесленное училище. В 1885 году евреи Могилевской губернии создали кружок для содействия еврейским мальчикам, которые хотели обучаться ремеслам. В 1889 году было утверждено Положение о ремесленном училище при могилевской талмудторе. В 1903 году его преобразовали в самостоятельное учебное заведение, которое содержалось за счет частных пожертвований и субсидий общероссийской еврейской организации — Еврейского колонизационного общества. Ремесленное училище готовило специалистов по обработке металла и дерева, при нем работали курсы для взрослых. Это училище в 1909 году окончил один из будущих широко известных в СССР

Ремесленное училице (начало XX века) |

Ремесленное училице |

Николай Борисенко. — Могилев: Могилев обл. укрупн. тип., 2007. — 832с.: ил.

Стр:

Здание бывшей женской гимназии

Вскоре Пипенбергский пансион сделался центром женского образования и воспитания для значительной части западного края. В 1837 году он получил название «образцовый», а с 1841 года его планировалось преобразовать в Могилевский институт благородных девиц. Однако, вместо института 1 января 1865 года, по Высочайшему повелению императрицы Марии была открыта Могилевская женская гимназия. Как и большинство учебных заведений ведомства императрицы, она носила название Мариинской.

Здание, которое мы видим, возводилось для женской гимназии из нескольких построек именно в те годы. Стены первого этажа покрыты рустом, второй и третий — гладкие, по периметру — широкий профилированный карниз. Оконные проемы прямоугольные в простых наличниках, на втором и третьем этажах окна декорированы сандриками. Здание — пример архитектуры позднего классицизма.

Николай Борисенко. — Могилев: Могилев обл. укрупн. тип., 2007. — 832с.: ил.

Стр: